国外碳预算制度剖析及中国适用性研究

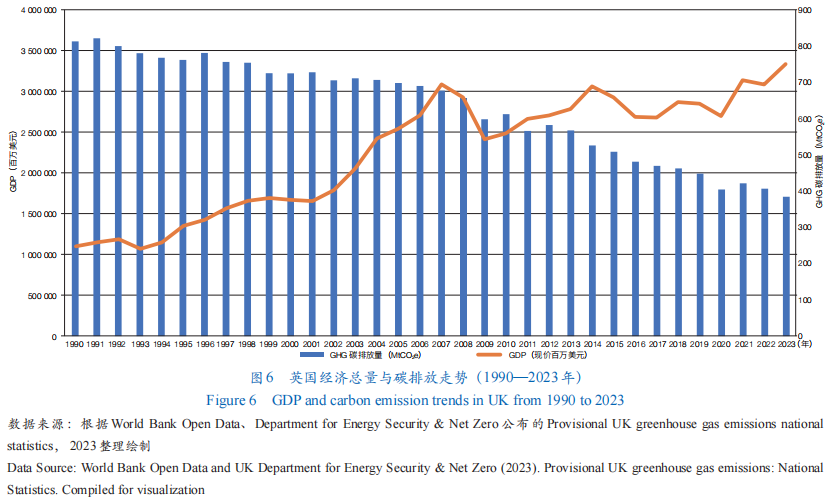

中国网/中国发展门户网讯 随着全球向零碳社会转型步伐加快,碳排放管理已不仅仅是气候和环境领域的问题,而是深度渗透到经济、技术、能源、金融、国际贸易等领域,碳生产力成为新时期经济效率的重要表征,以碳排放总量管理驱动经济社会朝着绿色低碳方向转型,是大势所趋。2024年7月,国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知(国办发〔2024〕39号)(以下简称《工作方案》),明确提出“推动将碳排放指标纳入规划”“推动省市两级建立碳排放预算管理制度”“建立碳达峰碳中和综合评价考核制度”等15项工作要求。其中,“碳排放预算管理制度”(以下简称“碳预算管理”)对我国政府官员和学者而言相对陌生,本文拟从碳预算的概念出发,对碳预算制度的核心要素、国际建设经验进行介绍,与读者共同讨论如何建立适合我国国情的碳预算制度。

碳预算概念起源于生态学,指在特定时期和区域内生态系统的碳排放和吸收量。《京都议定书》生效后,碳预算被借用至气候变化领域.随着全球迈向碳中和进程加速,碳预算从全球层面的碳排放总量管理制度逐渐下沉成为国家和地区的气候治理手段,英国、德国、法国、瑞典、新西兰等建立了国家层级的碳预算制度。国内外学者从气象科学、政治学和经济学等多个领域对碳预算开展了研究。例如,通过研究地球碳循环、人类活动碳排放与全球变暖的关系,及温升目标下全球总预算与剩余碳预算;在碳排放总量约束下公正开展碳预算分配;碳预算经济影响评估备受关注,各国学者采用或构建了多个模型,例如,Shared Socioeconomic Pathways(SSPs)、CGE模型、Carnegie-Ames-Stanford(CASA)、E3ME模型等评估减碳目标对宏观经济或产业部门的影响。随着我国提出“双碳”目标,越来越多的学者关注到碳预算制度,从早期围绕国际气候谈判进行观点汇集和评述逐渐扩展到对国外碳预算制度研究,包括建设经验、需要关注的问题,以及对我国的启示,这些研究工作为构建适合我国国情的碳预算制度提供了宝贵的智力支持和坚实的前期基础。但不足之处在于部分研究的系统性和整体性不足,而较为全面的研究又存在颗粒度较粗,对中国适用性分析的支撑力度较弱;同时,笔者在文献梳理时还发现,不同论文对同一个问题的描述有差异。为正本清源,笔者从英国、法国、德国政府官方网站获取一手资料,经过翻译整理和分析,勾勒出碳预算制度体系的完整框架、凝练出这些国家碳预算制度的共同特点;在此基础上,笔者团队于2024年3月赴英国开展实地调研,与英国气候变化委员会(CCC)和英国碳预算方案编制的技术团队——剑桥大学E3ME模型研究小组进行了交流,走访了Teesside、Hunberside、Scottish Cluster等英国工业集群,了解英国碳预算实施情况。基于以上研究工作,分类甄别出我国建设碳预算制度可以借鉴、需要修正和本土创新的要素,最后提出我国碳预算制度建设建议。本文在现有研究成果基础上,细化了研究颗粒度、增强了分析系统性,重点对国外碳预算制度进行了中国适用性解析,提出我国如何在尚未实现碳达峰的基本国情下碳预算建设建议,为我国建设碳排放“双控”管理制度提供参考。

碳预算制度体系的内涵、特点与核心要素

碳预算制度全称是“碳排放总量”和“碳吸收与移除总量”预算管理制度,是对一定时期和区域内人类活动产生和吸收的温室气体进行有计划的主动管理。碳预算并非单纯的生态环境管理制度,而是将减碳行动纳入经济活动过程,与经济规划、产业部署、财政预算、金融激励等政策工具深度耦合,帮助政府在长期减排目标下,科学配置碳排放空间与经济两种资源,促进经济增长与碳排放脱钩。碳预算制度的核心是“碳管理”,本质是推进“经济高质量发展”。

从国外正在实施的国家碳预算制度看,碳预算制度体系由6个核心环节构成(图1)。其中,国家长期减碳目标是编制依据;碳预算方案是整体研究支撑,为碳预算执行计划提供目标,是编制行业年度碳预算的指引,以及碳预算年度进展评估的依据;碳预算执行计划是对碳预算方案的落实,由各行业上百条措施、机制、政策及其年度预期减碳量构成,是实现碳预算目标的系统性解决方案;行业碳预算行动指引是每个行业每年碳预算的区间值;当碳预算方案进入执行阶段,需要每年开展执行情况与预算目标的偏离评估,以此为依据提出次年优先措施建议或预算调整建议。此外,大量支撑性的专项报告和科学研究贯穿碳预算编制、执行与评估全过程。

碳预算制度的国际实践

国外碳预算制度构成如图1所示,但各国的碳预算制度内容略有差异。英国是全球率先将碳排放纳入预算管理的国家,并构建了最为成熟和成功的国家碳预算制度,德国、法国、瑞典等后来者均以英国碳预算制度为模板。本文选择了英国和德国碳预算制度进行详细分析。

英国碳预算:全球首个国家碳预算制度,具有完整成熟的制度体系且成效显著

2008年11月,英国《气候变化法案》(Climate Change Act)正式生效实施,《碳预算》是《气候变化法案》中的核心条款,2008年启动碳预算至今已编制完成了6个周期(2008—2037年)的预算方案,实施了3个周期(2008—2022年),目前正处于第4个碳预算执行周期中。

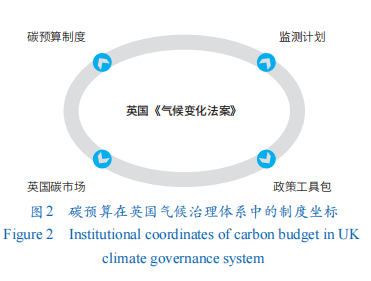

从制度定位看,碳预算制度是英国《气候变化法案》设定的四大制度体系之一,与碳排放监管框架、碳交易制度、政策工具包相互支撑(图2)。

从管理边界看,英国碳预算涵盖了《京都议定书》中的6种主要温室气体,2023年将三氟化氮(NF3)纳入目标温室气体范畴。碳预算所涵盖的领域包含:燃料供应、电力、国内交通、工业、建筑、农业、土地利用和林业、废弃物处理及含氟气体等,在第6期碳预算首次将国际航空与航运纳入预算。

从组织架构看,英国碳预算制度由议会审批、英国能源安全和净零排放部(DESNZ)负责统筹执行,包括公布碳预算年度碳排放数据、分行业年度碳预算、碳预算执行计划(配套政策)等,作为决策者和行动的推动者,对预算目标的最终实现承担直接的政治责任。英国气候变化委员会(CCC)向英国议会和DESNZ提供周期碳预算目标建议、进展评估、碳预算的经济影响评估、碳预算调整建议。建设流程见图3。

从制度内容构成上看,英国碳预算制度体系结构由6个核心要素构成。 《气候变化法案》规定了英国2050年实现“净零排放”目标,是英国碳预算的制度预期。 《碳预算方案》是英国碳预算管理体系的科学基础部分(图4),将长期减碳目标拆解为短期预算,目前已经完成第6周期(2023—2027年)的预算方案编制(图5)。 《碳预算执行计划》(CBDP)(又名《碳预算交付计划》),由“行业碳预算总量”“实现碳预算的措施和政策及年化预期减排量”“交付风险”“关键措施和政策的经济影响结论”4部分构成(表1—3)。 《行业年度碳预算执行指引》详细说明了行业走向零碳过程中在不同减碳情景下的经济活动水平、各行业温室气体排放量及其与碳预算的比较,为每个行业设置了年度碳排放上限及下限。 《碳预算年度进展评估》中重点聚焦英国碳预算执行计划的实施情况进行全面评估和分行业的评估,以《2023年英国碳预算进展评估》报告为例,进展评估包括年度减排进展、进度偏离评估及原因分析、政策风险与差距评估、迫切需要采取的行动和战略措施建议等。英国允许碳预算跨期借贷。据《气候变化法案》规定,国务大臣(Secretary of State)有权实施碳预算跨周期调整,但需要征求部门主管的意见及考虑气候变化委员会的建议。即,国务大臣可在后一期碳预算中预支不超过1%的预算量,当期剩余的排放预算量,可以将其转移至下一个周期的碳预算中。

德国碳预算制度:系统性法规体系与多层级立法协同

德国碳预算制度体系架构也是按照图1的6个要素进行设计。德国《气候保护法》是德国碳预算制度的法理依据,以法律的形式确定减排目标,明确采取碳预算制度约束各部门碳排放。德国碳预算制度框架与英国类似,但具体编制内容根据德国国情进行了特色化处理,主要体现在3点。

采取联邦政府与各州政府相互合作、多层级的立法协同模式。《气候保护法》在国家层面进行约束,制定统一的目标和原则,各州在不与联邦法律抵触的前提下,可结合本州实际情况制定相应的气候变化立法,以相互合作的形式实现减排目标。这种协作模式一方面确保了全国气候政策的整体协调性,另一方面也充分体现了联邦分权制下各州因地制宜的政策自主权。

通过《气候保护法》整合和衔接现有的能源气候政策,强化执行效果。在《气候保护法》通过之前,德国就已制定了一系列气候法案和行动计划,例如《可再生能源法》《气候行动计划2050》等,这些方案基本涵盖能源、工业、建筑、交通等不同领域。德国《气候保护法》的作用主要是通过更高位阶的立法形式,将所有气候政策和行动形成一个系统性、综合性的法规体系,强化气候政策的执行力。

建立“能源与其他行业分类编制”的碳预算制度。《新气候保护法》为6个部门设立了至2030年的年度碳预算分配方案,其中能源部门只明确了2020、2022、2030年3个年份的排放预算,但明确规定能源部门排放量在预算期内逐步减少。

国家碳预算制度的中国适用性分析

国家碳预算制度与我国5年一周期的能源“双控”与碳排放强度管理均属全社会减碳目标管理制度,均包含了减碳目标设定、减碳路径分析、减碳任务分解等内容,但在制度定位和编制方式上有较大的不同。例如,国外碳预算制度在气候政策体系中的位阶较高,主要发挥统领整合功能,我国节能减碳政策的系统性和集成性相对不足;在国外碳预算制度设计和执行过程中非常重视经济社会影响分析,根据经济社会的反馈进行动态评估和措施调整,我国减碳路线图更偏重技术分析。

国际经验中有借鉴价值的要素

基于国家中长期减碳目标编制碳预算

碳预算制度将长期减碳目标以经济社会可接受的方式反推分解到每个阶段,引导整个社会沿着经济增长与碳排放脱钩的轨迹发展。英国、德国等国家碳预算编制均以本国碳中和目标为导向编制短期碳预算方案。我国双碳“1+N”政策、碳排放“双控”制度已经确定,借鉴国际经验,以碳中和目标为依据倒推排放空间,提前部署低碳产业项目,撬动新经济发展已经具备政策条件。

善用已有减排机制,形成制度合力

国外碳预算制度将已有的能源效率标准、可再生能源激励政策及碳定价机制等紧密结合,形成一套协调一致的政策体系,合力推动各部门和行业低碳发展,实现更为显著的减排效果。我国自“十一五”开始实施节能减碳管理,出台了若干减排政策和措施、建立了地方和国家碳市场,将这些政策措施进行系统梳理、统计、盘点,整合在碳预算制度体系中,有利于使各类措施相互支撑、形成合力。

国际经验中具有参考作用的要素

碳预算“软考核”与碳市场“硬约束”形成机制互补

碳市场将“配额总量”作为企业碳排放的“硬约束”,缺乏如何帮助企业将碳排放控制在“总量”内的措施指引。碳预算为全行业减碳行动提供了具体的行动指南和支持政策,弥补了这一不足。因此,国外碳预算制度不设惩罚机制,主要依靠碳市场施加减碳压力。我国碳预算制度建设过程中,也面临着碳预算与碳市场功能协同的问题,国外经验可为我国设计碳预算与碳市场的协同耦合方式提供参考。

强化国家气候变化委员会的权威职责

国家碳预算从编制、监控、评估到调整每个环节均需要投入大量的人力物力和专业技能,国际上主要通过组建专家委员会的方式协助政府开展碳预算。英国气候变化委员会(CCC)和德国气候变化专家委员会(CECC)分别是英国和德国负责碳预算的技术部门。我国已经于2007年成立了国家气候变化专家委员会,未来要在碳预算中承担类似CCC/CECC机构的功能,需要明确其行政地位,以及其对于碳预算事前、事中和事后全流程建议、监督和审核等权威职责。

需要开展本土化创新的要素

我国所处的“双碳”阶段对碳预算制度建设提出了不同编制要求

我国尚未实现碳达峰,这就决定了我国构建碳预算制度相比已经达峰国家的碳预算制度更为复杂。在碳达峰前,碳预算编制面临“排放增量”估算与分配问题,与“发展权”直接挂钩;在碳中和阶段,主要是减碳任务分解问题,与“减碳潜力”更相关。此外,我国在部署碳排放双控管理制度建设工作时,明确提出“十五五”实施碳排放“强度”控制为主,碳排放总量控制为辅,“十六五”开始实施碳排放“总量”管理,因此我国碳预算编制方法、执行计划、评估方法等不能照搬国际经验,需根据我国“双碳”行动战略部署及阶段任务,对碳预算制度建设内容进行设计。

碳预算制度在我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的制度定位需要明确

从英国、德国碳预算制度在本国低碳制度体系中的位阶看,仅次于《气候变化法案》/《气候保护法》,将全国各行业领域的低碳政策和措施全部囊括在内。我国建立碳预算制度的要求是在国务院办公厅颁布的《工作方案》的通知中首次提出,且明确是在“省市两级”建立碳排放预算管理制度,说明目前我国政府对碳预算制度的定位属于地方性法规,但究竟属于“规章”还是“其他规范性文件”,尚有待明确。此外,碳预算作为一项新的碳排放管理制度,其在国家和地方的“1+N”政策体系中的角色和定位需要明确。

结论与建议

碳预算作为碳排放总量管理的宏观管理制度正在全球和国家层面实施,相关理论研究、模型工具成熟,政策体系已经构成,实践经验较为丰富。梳理发现,各国碳预算制度框架基本一致,由6个核心环节构成,每个环节由多个要素组成,要素层面的差异体现了不同国情。结合国际碳预算制度建设和实践经验,立足我国国情,对我国构建碳预算制度提出如下建议。

建议在双碳“1+N”政策体系将碳预算制度定位为“制度接驳器”

从目前各省份、行业发布的“1+N”政策体系看,大多数缺乏与“碳中和”目标、政策、措施的衔接,没有长期减碳目标锚定,难以客观判断短期减碳目标设定的合理性,也不利于产业规划与减碳措施“一盘棋”布局。建议:双碳“1+N”政策体系中增设“碳预算”作为长期与短期目标衔接、经济高质量发展与减碳行动协同的“接驳器”,分领域开展减碳贡献与目标差距的测算,编制碳预算指引,使碳达峰前后产业发展、减碳措施、政策机制形成连贯,避免出现“前松后紧”,或“前紧后松”等不利局面。

将碳排放预算空间与产业规划深度耦合,驱动低碳高附加值产业崛起

碳预算并非简单、单纯的节能减碳规划,还要“接驳”经济社会发展规划。在减碳目标分解、减碳路径推荐时,需要考虑区域发展碳排放需求、减碳技术应用的经济性、低碳产业对经济的贡献和拉动作用、减碳目标实现所需要的投资、产业政策和项目部署的衔接等。建议:在碳预算方案编制过程中将双碳“1+N”目标与措施耦合在经济社会发展规划中,通过与产业规划、区域发展、项目部署等衔接、预测低碳产业对经济的贡献和拉动作用、实现碳预算所需要的投资体量、产业政策、预警高碳低产出不合理项目等行动,保障经济高质量发展所需碳排放空间,使减碳活动成为新经济增长点,最大程度使减碳与发展融为一体。

明确碳预算在“碳达峰”与“碳中和”2个阶段的制度重心

我国启动碳预算制度建设的时间窗口有2个特征:我国尚处于努力碳达峰阶段,未来5—6年还有新增碳排放空间;“十五五”时期,碳预算以碳排放强度控制为核心开展预算编制工作,“十六五”开始碳预算以碳排放总量管理为核心开展预算编制工作。建议:在2025—2030年达峰阶段,开展全行业碳排放统计体系建设,摸清家底、构建适用于省市两级的全领域碳预算分析模型,完善能源平衡表,建设省市两级碳预算数据库,开展碳预算与碳市场衔接机制研究、探索产业规划与碳预算方案耦合方式,为碳排放总量预算管理做好数据和机制准备。2030年后,建议我国碳预算方案编制以碳中和为目标,制定5年为1个预算周期的碳排放总量管理制度,构建本土化碳预算政策工具库,重点做好碳预算对经济社会影响的预评估,使碳预算制度切实发挥出促进经济增长与碳排放脱钩的作用。

使在碳预算分配制度发挥其协同增效功能

碳预算制度作为锚定长期减碳目标的管理制度,其分配机制应具有综合性(减碳、经济、就业、技术等)、激励性(驱动减碳和新经济增长潜力)、自适应性(可根据外部条件变化进行自动调节)、兼容性(适合不同区位条件的省份)、协同性(与碳市场、产业规划、环境管理目标等其他制度的耦合)等。各地公布的碳达峰行动方案中定量目标较少,减碳路线图线条较粗,对如何达成减碳目标的具体措施及其经济社会影响还缺乏精细化的方案,尚难以支撑起科学的碳预算分配方案,需要开展深入的优化和模拟推演工作。建议:在“十五五”期间我国碳排放强度预算制度建设和实施管理过程中,推进碳预算分配制度分解方式从减碳任务分配向减碳降污扩绿增长多目标耦合方式转变,协同解决我国区域发展不均衡、主体功能区定位不同、企业减碳与发展的需求等问题。

构建本土化碳预算政策工具库,开展碳预算对经济社会影响的预评估

国外碳预算制度没有现成的奖惩机制借鉴,我国现有的能耗“双控”考核制度在执行中也暴露出一些问题,需要开展基于碳预算的评估与考核制度研究。建议将“预评估”“进展评估”“效果评估”贯穿在碳预算制度执行全过程。我国多地在开展节能降碳行动管理前较少开展“预评估”工作,特别是对减碳措施的投资效益、经济社会影响、措施的减碳贡献度、社会承受力等方面缺乏充分的科学分析和优选过程,也是导致能耗“双控”管理制度执行效果不佳的主要原因之一。建议:构建本土化碳预算政策工具库,评估双碳“1+N”政策体系下若干领域的政策预期效果、经济风险、技术风险,开展制度和行动的成本效益分析,预判减碳措施的经济性和减碳贡献等,支撑碳预算制度成为我国经济高质量发展协同碳达峰碳中和目标实现的长效制度。

加强碳预算与碳市场的衔接

碳预算作为全域碳排放管理制度,碳市场管控的碳排放源在碳预算覆盖范围。由于碳市场建设和运行早于碳预算制度,碳预算制度建设时需要统筹考虑碳市场已经建立的相关规则,避免出现双重标准给经济主体带来困扰。基于我国存在国家碳市场和试点碳市场管控范围不一样的现实,建议率先在8个有地区碳市场的省份开展碳预算与碳市场衔接的试点探索,包括:企业的碳排放配额与碳预算总量衔接、碳市场履约机制与碳预算考核机制对接、碳市场配额交易、抵消机制与企业碳预算核算办法的衔接等。此外,不同辖区的企业之间进行配额买卖会造成本地碳预算总量变化,需要建立地区间的碳预算账簿,将碳交易活动导致的城市碳排放量增减记录在碳账本中,为精准管理城市碳排放、调整碳预算提供依据。

(作者:王文军、黄辉泉、谢鹏程,中国科学院广州能源研究所 、中国科学技术大学能源科学与技术学院 、中国科学院可再生能源重点实验室 、广东省可再生能源重点实验室;赵栩婕、张恰恰,中国科学院广州能源研究所 、中国科学院可再生能源重点实验室 、广东省可再生能源重点实验室;傅崇辉,深圳市云天可持续科学研究中心;《中国科学院院刊》供稿)