生态赋能山东蒙阴蜜桃产业高质量发展

中国网/中国发展门户网讯 山区覆盖了我国约2/3的陆地国土面积,承载了约40%的常住人口,集聚了丰富的森林、草原、矿产等资源,是关键的生态空间和重要的农业生产空间。在乡村振兴等政策支持下,山区交通、通信等基础设施明显改善,经济发展水平也有所提升。但因山区面临较强的生态保护约束,内生发展动力不足问题仍较突出。近年来,山区在践行“绿水青山就是金山银山”(以下简称“两山”)理念过程中,在遵循生态优先原则的基础上,立足山地特质、资源优势、红色基因等,因地制宜探索了多条差异化实践路径,为我国乃至“全球南方”绿色可持续发展提供了丰富的中国方案。

山东省蒙阴县地处沂蒙山区腹地,是沂蒙精神的重要发源地,是孟良崮战役发生地和支前模范“沂蒙六姐妹”的家乡。蒙阴县是典型的老区县、山区县,以及国家重点生态功能区,有520余座山峰、178条河流和103座水库,山地丘陵占比94%;也是北方落叶果树的最适宜种植区域,有“中国桃乡”“中国蜜桃之都”等美誉。蒙阴蜜桃栽培历史超过2000年,桃树资源十分丰富。近年来,蒙阴县深入践行“两山”理念,充分挖掘蜜桃资源优势,因地制宜探索“两山”转化路径,通过实施“生态立县、生态富民、生态强县”战略,将生态优势深度融入蜜桃产业发展,以优质生态为蜜桃产业全方位赋能,从水源涵养、生物多样性保护到病虫害绿色防控,生态要素贯穿蜜桃种植全流程,为蜜桃品质提升筑牢根基。在此基础上,积极开发生态循环链条式农业与创新发展城乡融合生态产业,让生态价值在产业链各环节充分释放,形成了生态好、产业兴、群众富、可持续的山区特色高质量发展模式,为同类地区发展特色农业、推动乡村振兴提供了可供借鉴的“蒙阴模式”。

蒙阴蜜桃产业现状

蒙阴县地处北纬35°左右的黄金水果带,土壤微量元素丰富,河流湖库全部为优良水体,日照时间长,昼夜温差大,因而造就了蒙阴蜜桃的优良品质。另外,蜜桃具有“今年嫁接,明年挂果”见效快的优点,得到了政府的大力支持和广泛推广,成为蒙阴县现代农业产业体系的支柱产业。

全国最大的蜜桃生产基地,蜜桃品种多样

蒙阴县依托沂蒙山区独特的山地气候与生态屏障,创新“山顶生态防护林+山腰蜜桃种植带+山脚水土保持工程”的蒙阴蜜桃山地立体栽培模式,建成了全国最大的蜜桃生产基地。2024年,蒙阴蜜桃种植面积71万亩、总产量9.8亿千克,分别占全省蜜桃的36%、35%,占全国蜜桃的5.6%、6.4%。国内蜜桃最新品种80%以上在蒙阴县应用推广,现有品种95%以上为国内自主研发——可谓漫山遍野都是“中国芯”。当前,主栽品种70余个,每年5—10月都有鲜桃持续供应市场,引领全国蜜桃新品种规模种植和市场话语权。

国家农产品地理标志认证,蜜桃品质优良

“蒙阴蜜桃”具有色泽艳丽、果肉细腻、个大味香、营养丰富的独特品质,获得国家农产品地理标志和农产品地理商标“双认证”,先后上榜“好品山东”品牌名单、全国“土特产”推介名录和全国名特优新农产品名录。2024年中国品牌价值评价发布,“蒙阴蜜桃”品牌强度839,品牌价值250.14亿元,位列区域品牌(地理标志产品)第8位、桃类第1位。

产地市场体系日趋完善,蜜桃市场前景广阔

蒙阴县构建了“线下集散+线上直供+冷链护航”立体销售网络,有1173个交易市场和收购点,其中年交易量250万千克以上的51处,有成熟的交易规则,已形成较强的市场黏性,销量占全县总销量的80%左右;全县各类网络店铺6000多家,从事电商及相关工作人员达6万余人,2024年网络零售蜜桃2亿千克、增长14%;建成了5个万吨级气调保鲜库与冷链物流中心,冷链流通率达65%,鲜果48小时可直达“北上广深”,并出口东南亚、中东等地区。

“两山”理念引领下的蒙阴蜜桃产业主要发展路径

蒙阴蜜桃产业发展过程中,始终以“两山”理念为指引,通过实施“生态立县”战略,将生态优势深度融入蜜桃产业发展,从涵养水源、保护生物多样性打造优质种植环境,到利用生态调控技术减少农药化肥使用,生态要素全方位赋能蜜桃生长,筑牢产业根基。同时,以科技创新驱动产业提质增效,并依托全产业链建设深度挖掘生态价值,实现蜜桃产业价值跃升,成功将生态优势转化为产业优势、经济优势,为同类地区发展特色农业、推动乡村振兴提供了可供借鉴的“蒙阴模式”。

生态立县:筑牢蜜桃产业高质量发展的坚实根基

蒙阴县秉持“两山”理念,将生态建设作为县域发展核心战略,以全域治理、全程管控、全民共建的系统思维,构建“绿水青山”向“金山银山”的价值转化通道,为蜜桃产业高质量发展筑牢生态根基。

全域治理厚植生态优势。蒙阴县投资9.76亿元实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,治理面积达811.97平方公里,林木覆盖率提升至73%,云蒙湖水质稳定达到Ⅱ类标准,野生动植物资源增至2600余种,为蜜桃生长提供了纯净水源与生物多样性保障。

全程管控筑牢生态屏障。划定全域土地面积的26.5%为生态保护红线;创新生态环境执法、生态警长、生态法庭、生态环境诉讼“四位一体”的执法司法机制;通过差异化考核、自然资源离任审计等制度创新,将生态理念嵌入蜜桃产业规划、种植、监管全流程,确保蜜桃生产不越生态红线、不损环境容量,以制度刚性守护产业绿色底色。

全民共建激活生态红利。将“生态文明”写入村规民约;发起“绿满蒙阴”“人均十棵花、户均十棵树”等全民行动,累计栽种经济果木超500万株,打造生态果园和生态家园融合场景。村民既是生态守护者,也是蜜桃产业受益者,实现了生态保护与增收致富的双赢。

提质增效:促进蜜桃产业高质量发展的核心举措

蒙阴县以生态赋能为核心驱动,深入推进品种研发、技术应用、成果转化全过程提质增效,实现蜜桃产业生态价值与经济效益的双重跃升,加速生态资源向富民资本的高效转化。

在品种更新上,蒙阴县依托县域生态禀赋,与国家现代桃产业技术体系及中国农业科学院、上海市农业科学院等科研力量深度合作,构建“生态需求导向+基因技术赋能”的育种体系,引进推广“36-3奶油蟠”“紫金”“紫霞”等抗逆性强、糖度高的生态友好型新优品种,2024年更成功培育出“蒙阴蜜6号”“崮香”等本土“生态种质芯”。例如,成东家庭农场种植的“36-3奶油蟠”,凭借其生态种植优势,市场价高达40元/千克,亩均毛利润突破4万元,彰显生态品种的溢价能力。

在品质提升上,创新“双领双全”生态发展模式,以党委领导联合社、党组织领办合作社为纽带,推动传统种植向生态化、标准化、规模化转型;同步推行果园生态托管服务与标准化建设,依托生态农业大数据平台,构建病虫害绿色防控系统,实现现代生态技术应用入户率超95%、标准化种植覆盖率达90%;成功创建国家级蜜桃综合标准化示范区和全国果品生产十强县,推动果品品质与果农收益同步提升,生动诠释“绿水青山就是金山银山”的产业实践。

全产业链建设:助推蜜桃产业高质量发展的重要保障

蒙阴县以全产业链建设为关键抓手,深度挖掘蜜桃产业生态价值,推动蜜桃产业从单一生产向全链条增值转变,成功将生态优势转化为产业优势与经济优势,实现了“一业兴”带动“百业旺”的集群效应。

在加工环节,重点培育市级以上农业产业化龙头企业65家,发展7家专业深加工企业;依托当地优质生态环境,延伸开发水果罐头、果汁饮料、水果脆片等绿色健康食品,以及桃木工艺品、桃花精油、桃胶保健品等生态特色产品,年加工转化能力达20万吨,极大提升了产品附加值。

在储运环节,建设仓储冷藏设施178座、库容8万吨,并与高校合作研发“精准温控+气调保鲜”技术,借助生态科技手段将蜜桃货架期延长1个月;同步发展130余家专业物流企业,配备2万辆运输车,构建覆盖“北上广深”的48小时鲜达配送网络,有效减少生态产品损耗,保障品质稳定。

在销售环节,通过开展邮乐网蒙阴蜜桃销售季、“产自临沂”蒙阴蜜桃直播季等生态品牌宣传活动,提升蒙阴蜜桃生态知名度;与北京新发地、上海西郊国际等大型农产品市场对接,拓宽盒马、山姆等高端商超专供渠道,以生态品质打通高端市场,全力保障蜜桃销售畅通。

通过补链、强链、延链,蒙阴蜜桃构建起从“枝头”到“舌尖”的完整生态产业体系,2024年全产业链综合产值达109亿元,真正实现生态价值与产业经济的深度融合与协同发展。

蜜桃产业助推县域生态产业建设和绿色低碳发展

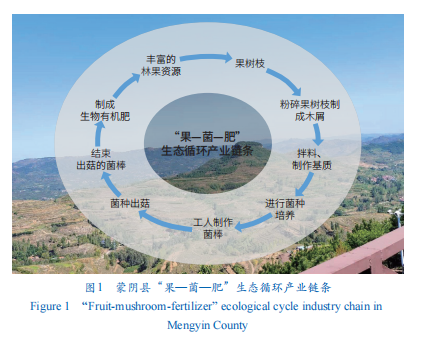

蒙阴县以蒙阴蜜桃这一战略性支柱产业为支撑,把生态富民理念和绿色低碳发展融入经济社会发展各方面和全过程;以循环型、融合型为方向,大力发展生态循环的链条式农业,构建了“果—菌—肥”“枝条—燃料”等循环模式;同时,积极培育了多种生态产业新模式、新业态,实现了山区特色高质量发展。

“果—菌—肥”生态循环产业链条

蒙阴县庞大的蜜桃种植面积,每年可产生12万吨枯枝断木,若不加以利用,任由腐烂或遗弃在山沟田野极有可能带来生态隐患。蒙阴县以果木枝条为原料,粉碎制成菌棒、菌袋,进行菌种培养后出菇,再利用“废菌包或细小果木枝条+禽畜粪便+微生物菌剂”的轻简化堆肥技术,制成生物有机肥进行还田,形成了“果—菌—肥”循环农业模式(图1),避免了化肥过量使用造成的土壤酸化,土壤有机质含量平均提升35%。目前,蒙阴县有食用菌种植企业3家,建有200余亩的农业农村部“蔬菜标准园”和“香菇出口种植标准化示范基地”,年产菌棒1400万棒,年实现产值8000万元;产品出口日韩、欧盟等地区。2016年,蒙阴县被评为全国优秀香菇出口基地县。

“枝条—燃料”生态循环产业链条

蒙阴县以果木枝条为原料,经过粉碎、烘干、制粒等一系列加工过程,生产出优质的生物质颗粒燃料,形成了“枝条—燃料”循环农业模式。这进一步拓宽了果木枝条利用途径,不但解决了果木枝条乱堆乱放、焚烧污染环境等问题,还实现了变废为宝,增加了群众收入。目前,蒙阴县有生物质燃料加工点1处,每年从全县范围内收集处理果木枝条1万余吨,年可加工生物质颗粒燃料1万余吨,给群众带来额外收益近260万元,实现产值800多万元。

城乡融合的创新型生态产业模式

蒙阴县借助蒙阴蜜桃品牌效应,大力推广“生态+”“旅游+”等新模式,以建设“龙头企业+合作社+园区+农户”的“共富农园”为切入点,坚持城乡一体、统筹布局,全力打造集合作社联合、三产融合、政策项目承载、科研成果转化应用、村社企利益联结等五大功能于一体的城乡融合发展平台,促进农商文旅等相关产业深度融合,努力实现产区变景区、果园变公园、农耕变体验、空气变人气。每年举办桃花节等“花漾沂蒙醉美蒙阴”全民赏花季系列活动,推出七大类17条赏花线路;2014年,蒙阴桃花节被授予“中国最具特色文化旅游节庆奖”。蒙阴县先后获评中国十佳休闲旅游名县、全国休闲农业与乡村旅游示范县。2024年,全县接待游客725万人次,旅游综合收入56亿元。

未来发展建议

蒙阴县作为“中国蜜桃之都”,依托71万亩种植规模和生态优势,构建起年产值超百亿元的蜜桃全产业链;在“两山”转化路径方面进行了成功尝试,获评“绿水青山就是金山银山”实践创新基地和国家生态文明建设示范县,成为“两山”转化的县域样板。然而,当前蜜桃产业仍面临生态价值转化瓶颈: 仍以传统散户种植模式为主,生态标准化种植覆盖率不足导致果品品质参差不齐,“生态溢价”未能充分释放; 依赖传统批发渠道,市场波动易冲击果农收益,生态品牌价值未深度嵌入销售网络; 深加工产业链生态附加值开发不足,残次果资源化利用率偏低,生态循环体系尚未闭环。建议以“两山”理念为指引,推动种植模式优化,进一步强化标准体系与科技赋能;构建韧性市场体系,打通产销全链数字化通道;提升产业链价值,形成循环经济闭环,让生态优势真正转化为产业增效、农民增收的可持续动能。

推动种植模式优化,强化标准体系与科技赋能

建议从技术标准化和生产集约化角度破解散户种植瓶颈,推动蜜桃产业生态效益与经济效益协同提升。在技术层面,依托山地生态资源禀赋,重点推进山地机械化桃园建设与果园生态托管服务,通过引进轻简化农机、水肥一体化滴灌等生态技术,进一步降低亩均人工成本,提高劳动生产率。在组织层面,扩大党委领导联合社、党组织领办合作社、全生命周期、全产业链条“双领双全”覆盖范围,推行统一生态品种、统一绿色农资、统一标准化管理,以生态标准倒逼品质提升,推动散户蜜桃糖度、硬度等关键指标达标率提升至95%以上,擦亮“蒙阴生态蜜桃”品牌。在设施层面,试点山地轨道运输车、自动套袋机器人等生态友好型设备,解决陡坡果园管理难题,保障生态种植可持续性;同步建立基于生态大数据的品种迭代预警机制,依托基因测序技术筛选抗逆性强、市场适应性高的生态品种,动态优化种植结构,将单一品种规模控制在合理区间,避免价格踩踏风险,让生态优势真正转化为产业抗风险能力。

构建韧性市场体系,打通产销全链条数字化通道

建议进行“线下集散+线上直供+冷链护航”立体流通网络的全面升级,推动蜜桃产业生态价值与市场价值深度融合。在线下生态枢纽建设方面,投资建设万吨级智能化生态交易市场,集成人工智能(AI)分选线与生态气调保鲜库,通过无损检测技术实现蜜桃糖度、农残等生态指标精准分级,确保优质果品快速入库锁鲜,减少生态产品损耗。在线上渠道拓展方面,与抖音、京东等平台合作,共建“蒙阴生态蜜桃”旗舰店,培育年销千万级绿色电商主体;同步发力跨境电商,推动蜜桃出口“一带一路”国家,以生态认证+云端溯源提升国际市场溢价能力。在风险防控层面,建设蜜桃全产业链生态大数据中心,嵌入产量预测、价格波动预警及碳足迹追踪模块,实时监测生态供需动态;同时引入“保险+期货+碳汇”金融工具,通过生态价值量化降低果农收益波动,力争灾害天气与市场风险下果农收益减损率下降至15%以下。

提升产业链价值,打造循环经济闭环

建议完善产业生态圈建设,实现蜜桃全果利用和零废弃加工,推动生态优势向全产业链增值跃升。在深加工方面,规划桃产业绿色主题园区,定向招引农夫山泉、良品铺子等领域龙头企业,打造桃产业生态创新联合体,重点研发桃核活性炭、桃胶面膜等高生态附加值产品;在残次果利用方面,建设生物质燃料生产线,将残次果转化为清洁能源,结合区块链技术配套建立县域果农生态碳积分交易平台,按果农碳减排量发放碳汇补贴;在三产融合方面,深度开发“桃文化IP”,打造全国首个沉浸式桃主题文旅综合体,衍生桃木非遗工坊、康养民宿等业态,通过全产业链生态赋能,推动“中国蜜桃之都”桃产业价值链全面转型升级。

(作者:王学,中国科学院地理科学与资源研究所;苗运全,中国科学院地理科学与资源研究所、蒙阴县人民政府;辛良杰,中国科学院地理科学与资源研究所;《中国科学院院刊》供稿)