“冰天雪地也是金山银山”的科学认识与转换路径

中国网/中国发展门户网讯 美丽中国,生态优先、绿色发展,几近共识。“冰天雪地”转换为“金山银山”须坚持“生态为民、科学利用”理念,践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”(以下简称“两山”)理念和“冰天雪地也是金山银山”理念。要在生态建设、生态保护中,协调资源利用与生态保护的关系,将“冰天雪地也是金山银山”生态文明理念贯穿冰雪经济发展全过程,通过冰雪经济,促进生态富民和人与自然和谐共生。冰川、积雪、河/湖/海冰、冻土是冰冻圈(“冰天雪地”)主要要素。冰冻圈与区域可持续发展紧密关联。已有研究系统开展了冰冻圈水资源供给、冻土生态调节、冰雪文化旅游及其工程服务等领域方向,深度揭示了冰冻圈在经济社会系统中的重要作用。其中,冰冻圈服务与联合国2030可持续发展目标(SDGs)中清洁水源及其水安全(SDG6)、高山区清洁水电能源(SDG7)、旅游行业包容增长及体面工作(SDG8)指标高度关联。

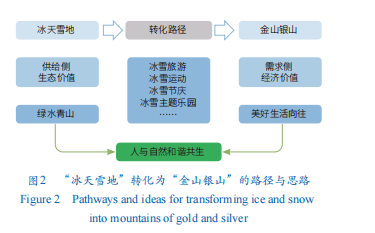

“冰天雪地”是“金山银山”转化的物质载体。在当前认知和技术水平之下,能变现的“冰天雪地”主要集中于冰川、雪场、冰场等旅游目的地,“金山银山”转化路径突出体现在冰雪旅游、冰雪运动、冰雪节庆、冰雪主题公园,以及由此关联的冰雪经济和冰雪产业。全球参与滑雪人次较高国家(25%以上国民参与滑雪)集中在欧洲,如奥地利、瑞士、挪威和安道尔等。全球最大入境滑雪市场则位于阿尔卑斯地区,其每年滑雪游客占全球滑雪总人次的44%。欧美、日韩冰雪旅游、冰雪运动参与人群保障体系健全。美国多地、非政府组织及其协会常发起“冰雪运动月”活动,向公众免费提供或低价销售冰雪运动学习课程,敦促更多人群参与冰雪运动。奥地利注重集亲子主题、青少年体验和儿童培训于一体化的冰雪运动服务体系。芬兰政府制定了系统化的冰雪教育政策和网络培训系统,大量冰雪场地为志愿者和初学者提供培训和冰雪体验项目。日本则重视冰雪运动进校园活动,积极打造“青少年上冰雪、冰雪宝贝培训计划”等校园冰雪活动,以培养冰雪运动后备力量。可以说,冰雪运动参与人群的培育、培训与发展对于冰雪产业可持续发展至关重要。

冰雪产业作为绿色产业,与生态、康养、文化旅游产业互补性极强,其发展将有利于促进相对贫困山区经济收入、增加劳动就业率。党的十九大报告指出:“绿水青山就是金山银山”“冰天雪地也是金山银山”,而北京2022年冬奥会中国政府承诺“3亿人参与冰雪运动”,这些利好政策的出台给中国冰雪运动及其关联产业发展带来了千载难逢的历史机遇。2013—2018年期间,我国冰雪产业产值增长了282.84%,达到了2018年的4 506亿元。2024年11月,国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,截至2030年,我国冰雪经济主要产业链将实现高度融合、协调发展,冰雪经济规模将达1.5万亿元。同时,《意见》擘画了冰雪经济高质量发展的新蓝图。2025年哈尔滨亚洲冬季运动会作为继北京2022年冬奥会后的又一国际冰雪盛会,彰显了我国发展冰雪经济的战略决心。习近平总书记在开幕式上指出:“中国‘冰雪热’传遍大江南北,也为世界冰雪运动注入生机活力。”

与冰雪产业大国相比,我国冰雪产业总体上还处于较低水平。雪场、冰场数量虽跃居世界第1位,但冰雪人数和冰雪产业收入体量较小,国民参与度不足2.5%。巨大的冰雪资源优势并未转化为经济优势。为此,本文阐述了“冰天雪地也是金山银山”理念的战略意义及其内涵,凝练了“冰天雪地也是金山银山”的转换路径,提出了路径转化的保障机制,以期为我国冰雪资源可持续利用与冰雪经济高质量发展提供参考。

中国冰雪资源开发的战略意义

冰雪资源禀赋

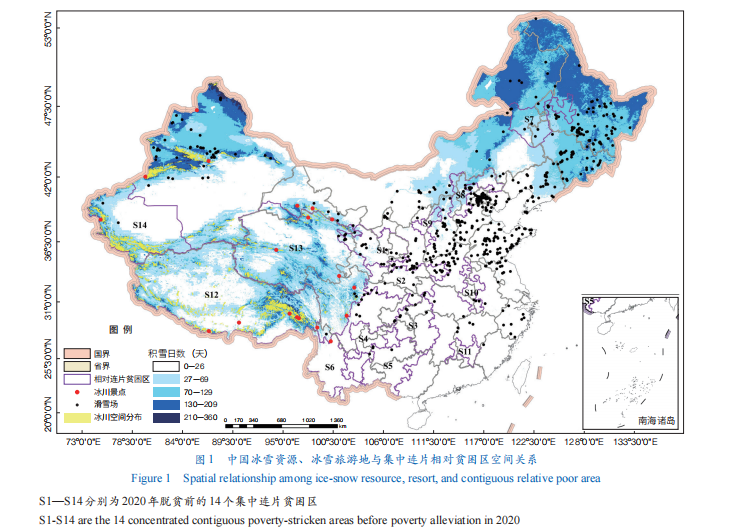

我国冰雪资源富集,是全球中低纬度地区冰川资源最发育的国家。2025年3月发布的《第三次中国冰川编目》显示,2020年前后中国最新冰川面积约4.6×104 km2,总冰川条数约6.9万条。中国多年冻土区面积约220×104 km2,积雪范围达3.4×106 km2(图1)。以上冰冻圈要素主要分布于青藏高原、天山、新疆北部、东北地区等。

冰川资源可用于开发旅游和饮用水(玉龙雪山冰川旅游、贡嘎山冰川旅游、米堆冰川旅游等)。冻土可用于开发地下冰洞(俄罗斯雅库茨克冰洞旅游)和热喀斯特湖旅游。积雪可用来开发雪场,发展滑雪旅游,同时还可以进行雪雕艺术(亚布力雪场、崇礼雪场、哈尔滨太阳岛雪雕等)。河冰可用于开发冰雕与冰灯(哈尔滨冰雪大世界)。湖冰则可用于开展冬季捕鱼(松原市查干湖捕鱼、大安市月亮湖冬捕、抚远市乌苏里江捕鱼等)。雾凇可用于开发旅游(净月潭雾凇、黄山雾凇等)。相对于巨大的冰雪资源禀赋,当前冰雪资源开发面积比例极小,但冰雪经济红利释放潜力巨大。

冰雪旅游发展不仅可以促进区域经济收入、增加劳动就业率,还可实现旅游反哺农牧业,进而实现乡村产业振兴;而且通过冰雪旅游资源的快速开发,还可实现以往区域“输血”向“造血”功能的转变。2017—2018年雪季,张家口市崇礼区接待游客284.2万人次,实现旅游直接收入20.3亿元,并于2018年提前退出全国贫困县行列。自北京2022年冬奥会申办以来,我国冰雪场地快速发展,雪场数量已从2018年的524个增长至2023年的935个,冰场数量则从2018年的609家增至2023年的1 912家。《中国冰雪旅游发展报告(2025)》显示,2023—2024年的冰雪季是“后冬奥”时代首个完整的冰雪季,单个冰雪季我国冰雪休闲旅游人数和旅游收入分别达4.3亿人次和5 247亿元。

冰雪资源开发战略意义

冰雪经济是促进“冰天雪地”向“金山银山”(生态富民)转化的有效路径。“冰天雪地也是金山银山”,推动冰雪旅游高质量发展,在环境保护前提下将“冷资源”变为“热经济”,是协同生态保护和经济发展的重要路径。“金山银山”的实现路径即为生态产品价值实现途径。生态产品(含冰雪产品)是生态保护和经济发展相互融合的产物,源于生态系统,但同时也具有经济效益。生态产品既可支撑或改善人们生存生活的环境条件,增进人类福祉,提升生活质量,同时也能支撑经济社会发展。“冰天雪地”向“金山银山”的转化过程是冰雪产品(冰雪旅游、冰雪运动、冰/雪雕、冰灯艺术、冬捕、冰雪文化节庆等)在市场行为下实现经济效益的过程,而冰雪旅游则是“冰天雪地”生态产品向“金山银山”经济效益转化关联度最高的产品。

乡村振兴重在产业振兴,而冰雪经济则是冬春季冰雪资源富集区乡村产业振兴的主要路径。习近平总书记指出,“全面建设社会主义现代化国家,扎实推进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”。我国欠发达地区多地处山区、乡村,且大部分区域地处自然保护区,且拥有较高的植被及其冰雪资源覆盖度。该区气候寒冷、冰雪季较长,乡村产业体系相对简单,农民收入大多依赖夏秋季农产品收入,冬春季农民增收已成为该区巩固脱贫成果和乡村产业振兴的短板。可以说,在山区、在乡村,发展冰雪经济与乡村产业振兴、巩固脱贫成效在战略部署和国土空间上高度契合。冰雪经济将成为冬春季乡村产业振兴的重要引擎和抓手(图1)。

“冰天雪地”转化为“金山银山”,是中国生态文明建设与经济发展深度融合的典型范例,是落实党的二十届三中全会“生态优先、绿色发展”“人与自然和谐共生”理念的关键。“冰天雪地”的资源利用和“人与自然和谐共生”相辅相成,并不矛盾。生态建设目的在于生态富民,而发展冰雪经济则是生态富民的重要路径。

“冰天雪地也是金山银山”的理论认识

从“绿水青山就是金山银山”,到“冰天雪地也是金山银山”理念的拓展与升华,体现了以“两山”理念为主体的习近平生态文明思想对马克思主义自然观、生态观和发展观的创造性继承与发展。

自然观:充分挖掘生态资源的经济价值

“两山”理念科学揭示了生态环境与经济增长的内在统一规律。这一理念本质上构建了一种融合生态价值与经济价值的可持续发展观,其核心要义在于推动生态与经济的一体化发展。具体而言,这一理念包含2个相辅相成的维度:经济发展必须遵循生态规律,推动发展方式从粗放型向集约型转变,建立低消耗、低污染、高效率的可持续发展模式;生态优势应当转化为经济优势,将优质生态产品纳入现代化经济体系,推动生态保护与经济发展协同共进。二者并非此消彼长的对立关系,而是相互促进的辩证统一体。“两山”理念这种认识突破了传统发展观的局限,为新时代协调推进生态文明建设和经济发展提供了科学指引。

“冰天雪地也是金山银山”理念深刻诠释了实践与认识的辩证关系。传统认知中,冰雪环境常被视为制约发展的自然障碍,而今通过创造性转化,正将“先天不足”的劣势转变为特色发展优势。如今,不少地区充分发挥冰雪资源优势,推动“冰天雪地”向“金山银山”转化,实现“冷资源”催生“热产业”的发展格局,通过深化供给侧结构性改革,聚焦冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等新兴业态培育发展,构建现代冰雪产业体系。可以说,“冰天雪地”不仅是可转化的潜在财富,其本身就是蕴含巨大价值的宝贵资源。其实践不仅突破了地域发展瓶颈,更开创了寒区特色发展新路径,为区域经济转型升级注入新动能。

发展观:引领经济发展方式加快转变

保护和改善生态环境就是培育绿色生产力。“冰天雪地也是金山银山”理念既深刻体现了人与自然、生产和生态的辩证统一关系,同时又蕴含着“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”的理论内涵与实践路径。推动绿色生产要素(如冰雪旅游/运动、清洁能源、碳汇资源)与传统生产要素(如劳动力、资本)深度融合、双轮驱动,冰雪旅游/运动(绿色低碳产业)突破了传统以牺牲环境为代价的粗放型增长方式,创造性地将解放和发展生产力与保护生态有机结合,实现了经济增长与生态改善的双赢目标。这一创新实践开辟了生态保护与经济发展协同推进的有效途径,成为推进生态文明建设的重要路径。

推进生态与经济协同共赢是加快绿色发展转型的关键路径。践行“冰天雪地也是金山银山”的发展理念,核心在于建立健全生态价值向经济价值转化的长效机制。冰雪旅游项目中冰川旅游多以观光为主,对生态影响较小,滑雪旅游在建设过程中对生态环境有一定影响,运营后影响较小(运营期在冬春季)。相反,冰雪旅游高质量发展反过来可以促进区域生态保护。通过生态产业化、产业生态化的方式,推动冰雪资源优势向产业竞争力转化。同时,需要建立健全冰雪产品价值转化机制和市场化的生态补偿制度,确保生态保护者获得合理收益,形成保护与发展的良性互动格局。一方面,要统筹兼顾生态保护与经济发展,坚持保护与发展并重、互促共进;另一方面,要推动发展方式转型,加速经济结构优化和传统产业升级,促进冰雪地区生产生活全面绿色转型,最终达成经济、社会、环境效益的有机统一。

“冰天雪地也是金山银山”转化路径

“冰天雪地”是生态系统重要组成部分,其生态服务功能显著、价值巨大。“冰天雪地”转化为“金山银山”需要一定路径,如冰雪旅游、冰雪运动、冰雪节庆、冰雪主题乐园等。经过不同的冰雪经济形态,“冰天雪地”才能转变为“金山银山”,进而实现人们对美好生活的向往。“冰天雪地也是金山银山”转化的目标在于实现“绿水青山”与人民福祉提升,达到人与自然和谐共生现代化需求(图2)。

冰雪经济(“金山银山”)形态

冰雪经济形态是指以冰雪资源为核心,通过开发冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪服装、冰雪装备制造等相关产业形成的综合性经济模式。近年来,随着消费升级和“冬奥效应”的影响,冰雪经济已成为全球多个地区的重要经济增长点。其中,冰雪旅游是以冰川、积雪、河/湖/海冰、人造雪/冰等资源为主要载体开展的一项集观光体验、竞技运动、康体健身、休闲度假等功能于一体的专项旅游形式。冰雪旅游起源于冰雪运动,冰雪运动源于冰冻圈区域人类的一种基本生活、生产方式,或生计交通方式,或狩猎等谋生手段,或迁徙交通工具等。

按冰雪旅游体验方式,可分为观光类、运动类、赛事类、娱乐类、节庆类、演艺类和其他类型。其中,观光类如雪雕/冰雕、冰灯展、冰瀑、冰挂和雾凇等,运动类如滑雪、滑冰、冰钓、雪地足球等,赛事类如滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪/冰雕、雪橇、冰上拔河等比赛形态,娱乐类如雪地摩托、冰帆、雪地卡丁车、雪地马车等,节庆类如冰雪旅游节、冰雪文化节、冰雕/雪雕艺术节、冰灯节、雾凇节、滑雪节等,演艺类包括冰上体操、冰上文艺演出、冰雪驯兽等,其他类型如冬捕、冰雪高尔夫、雪地温泉等。其他冰雪产业如冰雪体育用品制造(滑雪服、滑雪手套、滑雪鞋、滑雪镜、头盔、滑冰服、冰球服等)、雪场设施装备(索道、缆车、魔毯、拖牵、造雪机、造雪枪、压雪车等)制造、冰场设施装备(制冰机、制冷装置、清冰车、冰壶、防撞垫)制造、冰雪运动器材(滑雪板、雪橇、雪杖、冰刀)研发、冰雪运动培训与教育、冰雪运动传媒与信息服务(影视、营销、广告),以及冰雪运动地产(冰雪小镇房地产)等。

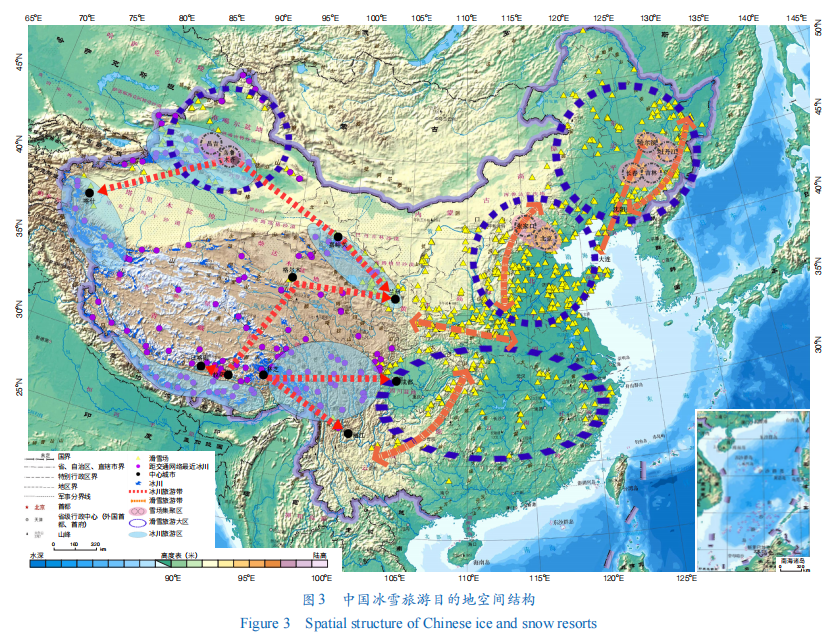

冰雪旅游空间结构

1986年,甘肃省祁连山“七一”冰川被列为旅游景点,是中国现代冰川旅游的开端。中国冰川旅游相对滞后,2024年冰川旅游景点不足10处,多位于横断山区,该区水热条件适宜、客源市场较大。根据冰川资源空间结构、区域城镇与交通网络结构、地域文化的相对完整性,未来中国冰川旅游空间结构可设计为“十心、三带、五区”开发格局。中国雪场空间集聚明显,空间上呈现“小集聚、大分散”“片状与点状”并存格局。经过多年发展,中国雪场已形成“四核、五带、四区”空间格局。其中,“四核”指哈尔滨—牡丹江、长春—吉林、乌鲁木齐—昌吉、北京—张家口冰雪旅游集聚区;“五带”指哈大线及其长白山、太行山、秦岭、祁连山一线滑雪旅游带;“五区”指东北、京津冀、华北、北疆、南方冰雪旅游区(图3)。

中国冰雪旅游空间结构较为分散、规模效应小,其冰雪、气候资源优势并未转换为经济优势。未来,中国冰雪旅游空间布局须立足冰雪资源禀赋、客源条件与地方文化,重点提升已有冰雪旅游目的地产品质量和服务水平。通过引领带动作用,促进其他地区后发优势,带动其他区域协同发展,通过集聚发展,形成多区协同、多点扩充的冰雪旅游空间网络发展格局。

转化路径

冰雪旅游。“冰天雪地”高纬度、高海拔特性决定了它不仅具有冬春季冰雪旅游功能,而且兼具夏秋季避暑度假旅游功能,是促进区域全季旅游发展的最佳选择。这类区域兼具冬季冰雪旅游与夏季避暑休闲功能,协同发展可驱动全年旅游产业发展新格局。冰雪资源富集、区位交通可达性高、距客源市场近、经济基础较好的区域拥有较高的冰雪旅游潜力。冰雪旅游优势区应充分利用较高的市场知名度,在冰雪旅游提质增效上做文章,加大冰雪旅游关联产品的开发力度,努力建成一批具有区域代表性的冰雪旅游休闲度假胜地,通过极化和扩散效应促进整个冰雪旅游市场全面发展。鉴于冰雪资源受气候变化影响显著,室内冰雪旅游发展也很迅速,如哈尔滨、广州、北京、成都等室内雪场、冰场。

冰雪运动。冰雪运动具有很强的娱乐性、观赏性、参与性和体验性。国际冰雪运动比赛可增加举办地旅游人数和旅游收入,提升其国际影响力。专业赛事对竞技水平要求较高,如自由式滑雪空中技巧世界杯赛、瓦萨国际越野滑雪赛、单板追逐赛、高山滑雪、花样滑雪锦标赛、越野滑雪、冬季两项赛、速度滑冰、冰球、冰壶等竞技比赛。大众赛事对竞技技术要求较低,适合群众参与,如雪橇赛、堆雪人赛、雪雕比赛、雪地套圈、冰上拔河、穿越冰池、推爬犁、冰上舞狮子等活动。大众冰雪运动正越来越受到欢迎,旅游项目也由嬉雪、玩雪向相对专业的冰雪运动转变。冬季奥林匹克运动会、亚洲冬季运动会、中华人民共和国冬季运动会等大型体育赛事,不仅可激发冰雪旅游,而且可作为会后遗产项目加以开发。

冰雪节庆。冰雪旅游/运动可与当地历史文化、民族风情高度融合,提升其区域冰雪文化内涵与品位,其节庆活动可扩大冰雪经济市场,提升冰雪旅游/运动知名度和吸引力。当前,冰雪旅游节、冰雕/雪雕艺术节、冰灯节、冰钓节等都是与节庆类活动有关的冰雪节庆活动。每年,被称为“雪城”的加拿大北部魁北克古城都会举办“魁北克冰雕节”。东北地区丰富的冰雪资源与地域艺术、文化、民俗有机融合,形成了类型多样的冰雪旅游产品。例如,中国长春冰雪旅游节、吉林查干湖冬捕旅游节、中国吉林冰雪温泉旅游节、净月潭瓦萨国际越野滑雪节等,这些节庆活动极大地推动了冰雪旅游竞争力。冰雪节庆已成为现阶段激活冰雪经济的主要推介和营销手段。

冰雪主题乐园。主题乐园是当前冰雪旅游乃至冰雪经济的重要形态,开发成熟的如迪士尼乐园与哈尔滨冰雪大世界,后者则是将冰雪资源利用转化“金山银山”的典型代表。冰雪主题乐园重在凸显冰雪艺术与冰雪文化主题,冰雪产品类型多样,游客参与度高、体验感强。此类主题乐园规模可大可小,较小的可布局于雪场、河湖冰区、林区,项目如雪雕、冰雕、滑雪、冰灯、马/狗拉爬犁、冰车、冰猴、冰帆、冰滑梯等。美国迪士尼公司上海总部下属华特迪士尼有限公司正式授权哈尔滨冰灯游园会,将2008年第35届冰灯游园会改名为“哈尔滨迪士尼冰雪游园会”,将迪士尼技术应用于主题冰雪活动。在中国,哈尔滨冰雪大世界发挥冰雪资源优势,已成为全球规模较大的冰雪主题乐园。

“冰天雪地也是金山银山”保障机制

加快冰雪-气候资源调查,制定全国冰雪旅游/运动总体规划

尽快统筹并联合相关科研单位,对全国冰雪-气候资源进行全面本底调查,为科学规划冰雪经济乃至冰雪产业奠定基础。制定全国冰雪旅游/运动总体规划时,需结合各地资源禀赋因地制宜,避免重复建设。以市场需求为导向,突出经济效益,优先发展潜力大、条件优的项目,但同时要兼顾保护与发展关系。发挥政府统筹作用,强化赛事引领效应。严格落实环境影响评价制度,提高冰雪项目准入门槛。优先支持冰雪资源富集、气候条件优良、区位交通便捷、发展前景广阔的项目。杜绝资源匮乏、自然条件差、开发价值低、布局不合理或重复建设的项目。

发挥“旅游/运动+”拉动力,提升其冰雪经济竞争力

冰川旅游与滑冰运动市场相对稳定,需求持续性较强。雪场受季节性限制突出,运营周期短、投资回收期长,盈利能力受限。多数雪场依赖单一滑雪项目,旅游产品及盈利模式缺乏多样性,导致“叫好不叫座”现象普遍。冰雪产业的空间拓展和竞争力提升,关键在于与其他产业的深度融合。其中,“冰雪旅游/运动+”方式多种多样(如与乡村旅游、研学旅游、民俗旅游、温泉旅游、互联网/大数据项目、文创项目有机结合)。“旅游/运动+”已成为推动冰雪经济转型升级的核心引擎。“+”的关联性与创新性越强,冰雪项目竞争力越突出。“冰雪+”多业态融合可延长产业链、提升附加值、实现差异化发展与全年运营。

全方位推介冰雪旅游/运动产品,加大其市场营销力度

市场推介和营销是连接旅游者、冰雪旅游地和客源市场的最重要桥梁。“冰天雪地”多地处山区、高原,对大众游客而言,认知度较低。因此,全方位冰雪旅游/运动推介与市场促销是冰雪资源富集区发展冰雪经济的首要任务。近年来,尽管北京2022年冬奥会的申办与举办加快了中国冰雪旅游/运动的快速发展,但受众群体仍然很少。大多数冰雪旅游目的地知名度小、信息不畅,其冰雪经济发展仍显缓慢,其中一个不容忽视的原因是市场推介、营销力度不够,推介营销经费投入不足,政府主导不强。今后,应全方位推介冰雪旅游/运动产品,深入挖掘潜在客源市场,以提升其冰雪旅游/运动产品的区域竞争力。

提升老牌冰雪产业装备制造技术水平,深化国际冰雪产业合作

“冰天雪地”转化为“金山银山”需要新质生产力的提升。其中,冰雪产业装备制造技术是其核心技术。建议国家优先在哈尔滨市、牡丹江市、齐齐哈尔市、七台河市、沈阳市、北京市、柳州市打造冰/雪上运动装备、冰/雪场地制备装备、武器装备及车辆极寒环境试验产业集群。同时,与意大利、奥地利、瑞士、法国、瑞典、美国等冰雪产业发达国家合作,引进国外成熟技术或先进冰雪装备制造企业,通过合资合作、联合开发等方式,提升我国造雪机、索道、压雪机、雪板、雪橇、冰刀等冰雪装备制造水平。建立与多国间的冰雪旅游合作机制,不定期举办国际装备高层论坛、博览会,积极推进跨国冰雪体育、文化、旅游合作。

(作者:冯起,中国科学院西北生态环境资源研究院;王世金、赵荣芳,中国科学院西北生态环境资源研究院 玉龙雪山冰冻圈与可持续发展国家野外科学观测研究站/冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室;王宝,中国科学院西北生态环境资源研究院;《中国科学院院刊》供稿)